極端に落ちたバケツからの湧水量を改善するために吸水ポンプのまわりを変更して二週間がたちました。湧水の量は当初と変化していません。

ポンプを引き上げて検証してみました。箱の中のポンプの状態です。上は箱のふたです。泥は付いていますが箱の中に溜まっておらずポンプが吸い込んでいます。木の根はからんでいません。

さまざまな情報をお届けしています。

極端に落ちたバケツからの湧水量を改善するために吸水ポンプのまわりを変更して二週間がたちました。湧水の量は当初と変化していません。

ポンプを引き上げて検証してみました。箱の中のポンプの状態です。上は箱のふたです。泥は付いていますが箱の中に溜まっておらずポンプが吸い込んでいます。木の根はからんでいません。

今日は会社の近くのご老人お二人がある集いの勧誘に会社を訪問されました。もちろん面識のない方ですが、なんとなく昔会社の経営者ぽい方々です。

それで勧誘の趣旨はGLAへのお誘いです。今は高橋信次さんの次の高橋佳子さんが柱です。高橋佳子さんとお聞きして、すぐGLAとお答えしたものですから「いつからご存知ですか。?」と質問されました。「20年位前からです。」とお答えしますと、驚かれて「実はこのご案内御社が始めてなんです。初めてでとても元気をいただきました。」といわれました。

GLAの説くことは「人は永遠の生命を生きる魂の存在」です。そのことを理念に団体として行動し、会員の方々が切磋琢磨してその理念を守っていくことに努力されているようでした。「宗主なく、会費なく、選民意識なく、教義なく、恐怖心なく」がこちらの判断材料ですので、それには該当しません。これもまた自我ですが。

それにしても今のような時代に必要と判断されているのでしょうか、お二人のご老人は若者のようにさわやかに去っていかれました。6年間水替えのない水槽にたくさんいためだかは1尾に、そして4月19日から育成の海老はついにやはり1尾になりました。いつのまにか1尾なのです。この1尾の姿が見えなくなったらおもしろいです。ちょっと恐いですが。水温14度が生死の分岐点です。その10月が近づいてきました。一雨ごとに秋の風が近づいてきそうです。

昨夜映っていたテレビでシーター波のことを言っていました。「ためしてがってん」です。瞑想すると脳からシーター波が出て精神の安定につながり、痴呆も改善するというお話です。

政木和三博士のことを思いだしていました。もう20年を超える以前のこと。名古屋に月に一度みえて、駅前のビルで講演がありました。

「人生の目的は他人の役に立つこと」

明確な理念でした。

政木博士は能力開発に右と左の音をわずかにずらしたうなり音がでる機器を発明していました。それをつけていると記憶力がついたり、健康になったり、またシーター波が出て願望の実現スピードが速くなりますと言われました。

やはり政木博士も「思っていることは実現する」と明確です。シーター波は夢を見ているときとか、寝入りばなに脳に発現する脳波のサイクルの少ないゆったりとしたものです。アルファ波よりもサイクルが半分ほどです。もっとゆっくりだとデルタ波。シーター波やデルタ波の状態に脳があると、思っていることの実現スピードが速いようなのです。

そのシーター波を発現させるのに有効なのが瞑想。瞑想によってご老人の痴呆性が改善された実例が放送されました。最近のメディアの傾向は薬などに頼らずさまざまな方法で健康になる実例を紹介することが多くなっているようです。そして不思議と手術を回避したり、薬はなるべく飲まないようにと、今までタブーとされてきたようなことをはっきりと主張しています。なにか世の中の大きな力の均衡が崩れてきていることが予想されます。

この政木博士のソウルメイト(半身)と言われていたのが昨日話題にさせていただいたGLAの高橋信次さんでした。連日不思議な縁の話題が続いています。

一時社会問題化しました政木博士発明の神経波磁力線はドイツでは医療保険可能な機器に認定されました。問題になった当時でも、機器の実際の使用者の方から癌に有効であったことが数々報告されていました。今考えて見ますと、神経波磁力線の機器を体にあてるということは、N極S極逆転させる交流磁力線で体内の血流圧(内圧)を高め体外からエネルギーを吸引し肉体の酸欠を改善することになり、しごくまっとうなことと納得できました。今さらながらの気づきです。

友人の真野さんが携わっています。

もしご興味がありましたら以下までご連絡ください。

aitowarai@i.softbank.jp

09083240091 真野さん

菜種油はこちら 安心で酸化しにくいです。

説明書き 昔の製法どおり薪で

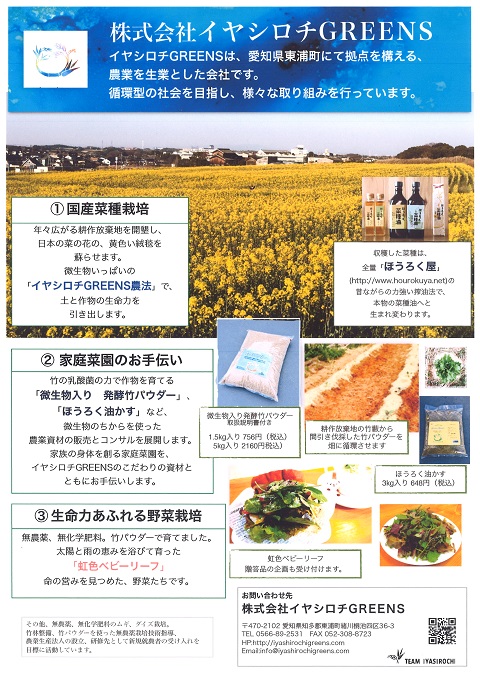

この会社が作っています。 株式会社 イヤシロチ

虹色ベビーリーフもOk

知多半島の先の島 篠島のしらすも

試食させていただきました。

新鮮でおいしいです。

白い機器のマナウオーターの締めすぎで、ふたの出口のところの内側にヒビが入り、時間が経つにつれてヒビが拡がって上部と下部をつなげるネジの間から水が漏れるようになりました。

笑ってしまう面白い人です。

でも泣いてもしまいます。

その人金城 幸政さんのユーチューブです。

そして著書 「あなたの中の やんちゃな神様とつきあう方法」です。ここにいる大切なわけ、男女が何故わかりあえないのか、子供とどう接したらいいのか、ひとつの意識がこたえを生んでいます。

吸水ポンプに木の根がつまり、水が吸引されにくくなりました。それを見るには湧水バケツから出てくる水の速度を測ります。写真の水です。

10リットルのポリバケツを満水にするのに当初57秒の時間が次第に時間がもっとかかるようになってきていました。最大で103秒にもなりました。

第一段階でポンプのまわりを掃除して試しましたが、それでも再び時間がかかるようになって来ました。そこでポンプに木の根が入らないようにポリの四角いふたつきの入れ物の側面に小さな穴を無数にあけて、ポンプを中に設置しさらに外側からネットで全体を覆ってみました。中に石は今回は使っていません。

新しい試みから5日が経ちました。

変更当初10リットルポリバケツ満水に54.46秒かかりました。始めの57秒よりはかなり早くなりました。5日後の今朝は 53.36秒でした。一秒近くさらに早くなっていました。湧水部の写真の木の皮で覆われたバケツの底に二つのバンブーを入れましたので溜まっていた泥をも微細化してバケツから排出されたようです。とりあえず今の状況ですと、泥と木の根の問題は解決できたのかもわかりません。一ヶ月ぐらい先までの経過の観察を待ちます。

こんにちは、テネモス・イベント企画班です。

10/1(土)は、

『テネモス日和 オータムセッション』と題して、コンサートおよびテネモスミーティングを開催します。

コンサートには、

あの炎のギタリスト、原大介さんをお招きします。 “テネモス・イベント情報号 20160917” の続きを読む